すみよさのあるまち。

ここで暮らす人が安らぎを感じる。そんな安全と快適さを目指して。

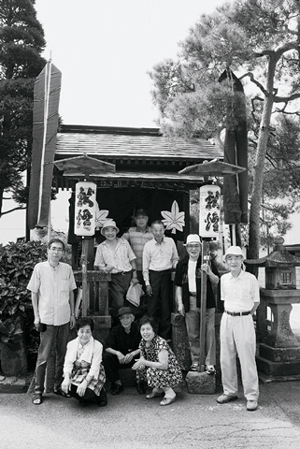

高山の町を歩くと橋のたもとや、町並みの家と家の間、そして二階の軒下などに『社(やしろ)』を見ることができるが、この社は遠州(静岡県)の火防の神・秋葉山大権現を祀ったもので高山の人は『秋葉様』と親しく呼んでいる。高山も過去に幾度か大火に見舞われたことがあり、四方から迫り来る炎の中で密集した町家の多くが消失した。しかし、跡形もなくなった現場に『秋葉様』だけが不思議と残っていたという話があり、火事から家屋や人を守る神様として遥か昔から市民に祀られているのだ。

江名子川にかかる寺内(じない)橋のたもとには、文化七年(一八一一年)に建立された秋葉様があり、神楽臺組(八幡町・桜町)の組の人たちが護っている。市内に六〇ほどある秋葉様の多くは神楽臺組のようにそれぞれの町が護り、町内ごとに献撰の準備をし、例祭を執り行う。例祭は正月、五月、九月、さらに町内で火災が発生すれば、八幡宮の神官が祝詞をあげ、お祓いし、組の人たちは自分たちの町や家から出火しないことを祈願する。江戸期、このような火伏信仰は全国的に爆発的に広がったが、今でもこのような例祭を執り行うところは全国では高山だけと聞く。

日が落ち、町が淡墨色の闇に包まれると寺内橋の周りには幾つもの常夜灯がともり、灯りは町のすみよさを育む大切な道標になる。

![]()

市は早くからまちかど整備などに取り組み、潤いのあるまちづくりを進めてきました。近年では、昔ながらの横丁に休む場所を設けたり、道路などのバリアフリー化を進め、地域のふれあい、コミュニケーショ

ンの復活などにも取り組んでいます。これらは、市民はもちろん、従来の観光地にはない生活感が感じられる新しい魅力で、観光客にも好評です。さらに、豊かな自然と積極的に共生していくために、地域の皆さんと協働して、農山村地域に残されている棚田などの自然を守ったり、グリーンツーリズムのガイドなどで活躍する森の案内人インタープリターの養成もすすめています。

昭和三十年代から行われた「宮川美化運動」は、地元の子ども会の「きれいな鯉が泳いでいれば、川にごみを捨てる人はいない」という思いによって始まり、今でも漁協が中心となって継続され、宮川をはじめ各河川では『守る会』が、地元町内会などと協働しながら清掃活動を実施しています。また、生活環境の向上と環境保全のため下水道整備を積極的に進めており、今年度までに約八割が水洗化済みとなりました。さらに環境に配慮したごみの減量化や資源化にも積極的に取り組み、平成四年に全国に先駆けて導入した「ごみシール」制や、環境に配慮したごみの埋立処分場の建設などすすめてきました。これからも潤いある暮らしに欠かせない環境づくりを積極的にめざしていきます。

![]()

| <にぎわいのあるまち。 | |コミュニケーションのトップ| | やさしさのあるまち。> |

写真○秋葉様を護る神楽臺(八幡町・桜町)の屋台組の人たち

People of Kaguratai Yataigumi (residents of Hachiman-machi and Sakura-machi)

who look after of Akibasama Shrine

※写真をクリックすると拡大して表示します。